Notation, Interpretation, Improvisation

Freigaben der Notation im stylus phantasticus der norddeutschen Orgelmusik

Eine der frühesten Quellen, in der sich der Begriff stylus phantasticus findet, ist Athanasius Kirchers musurgia universalis aus dem Jahre 1650. Dort wird dieser Stil als Abkömmling des stylus theatralis bezeichnet und als freie instrumentale Schreibart ohne Text und ohne »Thema« klassifiziert. 1 Die Formen Fantasie, Ricercar, Sonate und Toccata, in denen der stylus phantasticus vorzufinden sei, lassen zudem vor allem auf tasteninstrumentales Repertoire schließen. Zusätzlich finden sich bei Johann Mattheson (Der vollkommene Capellmeister , 1739) Hinweise auf die improvisatorische Herkunft des Stils (»ex tempore«) sowie seine Eignung auch für Kirchen- und Kammermusik. Weiter gibt Mattheson an, dass die Freiheiten dieses Stils in der Unabhängigkeit von Tempo, Tonart – er regt an, Stücke in anderen als der anfänglichen Tonart enden zu lassen –, Melodie, Text, Thema/Subjekt, Ein- und Vielstimmigkeit lägen. 2 Werke des stylus phantasticus bänden sich nur an harmonische Abläufe und hätten zum Ziel, durch zahlreiche »künstlichste[n] Schmückungen« zu gefallen und in »Verwunderung [zu] versetzen«. 3 Mattheson verortet den Stil in Italien, während er jedoch neben den Organisten Claudio Merulo und Michelangelo Rossi auch den Deutschen Johann Jakob Froberger nennt, der als Schüler Frescobaldis mit der Stilistik vertraut war und diese durch zahlreiche Reisen auch in anderen Regionen bekannt machte.

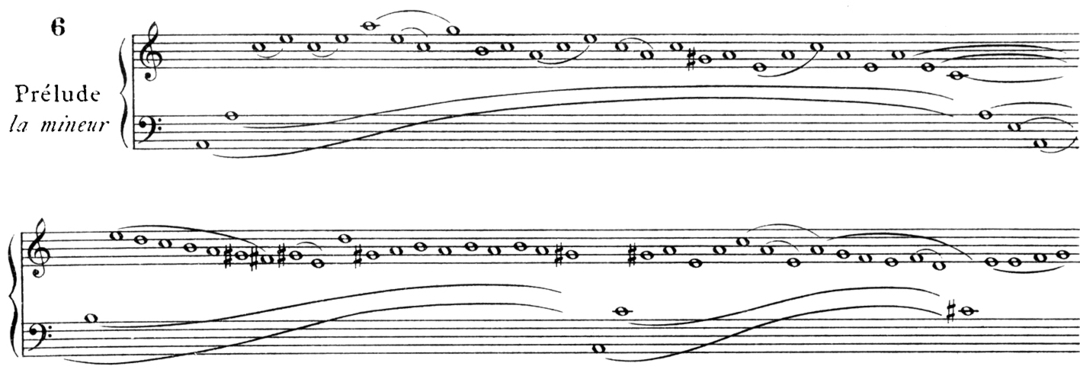

Wie soll nun ein solcher Stil notiert werden, dessen Gesetzmäßigkeiten quasi nur durch das Fehlen diverser Parameter, vor allem dem der zeitlich eindeutigen Gestaltung, bestimmt wird? Eine Lösung zeigt sich in der Notationsweise der sogenannten »Préludes non mésurés«, wie sie im französischen Raum im 17. Jahrhundert üblich waren 4 (Notenbsp. 1).

Notenbeispiel 1 Louis Couperin, Prélude en la mineur »à l’imitation de Mr. Froberger«, sogenanntes »Prélude non mésuré«, Beginn.

Zur Entstehung und Interpretation dieser Präludien existiert eine umfangreiche Forschung. 5 Da aber an dieser Stelle die Grenzfälle innerhalb der Taktmaßnotation untersucht werden sollen, muss dieses Gebiet hier ausgeklammert werden. Festzuhalten bleibt, dass nicht mensurierte Kompositionen ein nachgeordnetes Produkt der Auseinandersetzung mit dem stylus phantasticus waren, dem Froberger bei französischen Komponisten wie Louis Couperin, Nicolas Lebègue etc. zu Bekanntheit verhalf, 6 die ursprüngliche Notation jedoch immer noch eine metrisch gebundene war. An zwei Punkten ließ sich jedoch schon zu früherer Zeit ablesen, dass gewisse Passagen eines Stücks ohne Rücksicht auf das Tempo auszuführen waren: Entweder wurde dies durch zusätzliche Bezeichnungen wie con discrezione 7 angezeigt oder durch Modifikation der bestehenden Notation. Durch letztere entstanden einige Grenzfälle der Notation, die nun näher untersucht werden sollen.

Zunächst fungiert Notation an einigen Stellen nur noch als Platzhalter für bestimmte musikalische Elemente. Typisch ist etwa die Ausformulierung der Verzierung von Trillern, den sogenannten groppi (Notenbsp. 2), wobei die ›strenge‹ Notation von der geforderten freien, improvisatorisch-expressiven Ausführung divergiert. Im Zusammenhang mit der Spielweise schreibt Carl Philipp Emanuel Bach:

Sie [die Manieren] hängen die Noten zusammen; sie beleben sie; sie geben ihnen, wenn es nöthig ist, einen besondern Nachdruck und Gewicht; sie machen sie gefällig und erwecken folglich eine besondere Aufmercksamkeit; sie helffen ihren Inhalt erklären; es mag dieser traurig oder frölich oder sonst beschaffen seyn wie er will, so tragen sie allezeit das ihrige darzu bey; sie geben einen ansehnlichen Theil der Gelegenheit und Materie zum wahren Vortrag […]. Alle Manieren erfordern eine proportionierte Verhältniß mit der Geltung der Note, mit der Zeit-Maasse und mit dem Inhalte des Stücks. 8

Notenbeispiel 2 Dieterich Buxtehude, Präludium in g, BuxWV 149, T. 157–159, Ausnotierung des Trillers (T. 158).

Die Notationsweise, Triller auszuschreiben, rührt von einer italienischen Praxis her, was sich eindrücklich in Notenbildern von Toccaten zeigt (Notenbsp. 3). Ähnlich verhält es sich bei der Verzierung des ribattuta 9 (wiederholter Anschlag), bei dem die Notation nur eine einfache Beschleunigung der Anschläge abbildet, die genaue Geschwindigkeit jedoch dem/der Interpret*in obliegt (Notenbsp. 4). Dieses Element wird aufgrund seiner Notation allgemein ebenfalls zu den »willkürlichen Manieren« gezählt und fällt damit in eine Kategorie von Verzierungen, deren freie Ausführung bereits thematisiert wurde:

Sie [die Verzierungen] machen die zweyte Hauptklasse aus, und bestehen oft aus vielen Tönen, Läufern u. dgl. Da diese weniger bestimmten Manieren größtentheils von der Willkühr des Spielers abhängen, so mögen sie zufällige oder willkührliche Verzierungen heißen. 10

Notenbeispiel 3 Girolamo Frescobaldi, Toccata Quarta (secondo libro), T. 1–3, Darstellung von Trillern durch kleine Notenwerte.

Notenbeispiel 4 Dieterich Buxtehude, Präludium in g, BuxWV 148, T. 4–6, Ausnotierung des ribattuta (T. 4).

Weitere angedeutete zeitliche Freiheit zeigt sich in der Notierung von Läufen, tirate , entweder durch stufenweise Beschleunigung, während dies wohl eher ein organisches Beschleunigen und Verlangsamen meint, oder durch Überbindungen von einer längeren Note, was ebenfalls mit einer Art Anlauf auszuführen ist. Dazu erläutert Girolamo Frescobaldi im Vorwort zur Ausgabe seiner Toccaten, Canzonen etc. die Ausführung des stylus phantasticus genauer: Der Takt solle »bald schmachtend, bald schnell und sogar in der Luft innehaltend geführt« werden. 11 Letzteres ergibt sich durch die Figur der abruptio und ihrer Ausführung: Durch ein plötzliches Ende reißt ein musikalischer Gedankengang förmlich ab (Notenbsp. 5).

Notenbeispiel 5 Dieterich Buxtehude, Präludium in F, BuxWV 145, T. 122–124, abruptio in gleichen Notenwerten (T. 123.3f.).

Das benannte Innehalten lässt sich an ebensolchen Stellen durch eine kleine Zäsur vor der Fortsetzung des Spiels darstellen. Des Weiteren kennt der stylus phantasticus auch Hinzufügungen zur konventionellen Notation. An einigen Stellen innerhalb schneller Passagen findet sich eine Punktierung einer kurzen Note, deren Platzierung in mitten eines ansonsten gleichmäßigen Bewegungsmusters auf den ersten Blick verwundern mag (Notenbsp. 6).

Notenbeispiel 6 Girolamo Frescobaldi, Toccata Prima (secondo libro), T. 7–9, punctum divisionis (T. 9.3) in Passage.

Tatsächlich handelt es sich bei diesem auch im Kontext des 17. Jahrhunderts genannten punctum divisionis nicht um eine Verlängerung der Note um die Hälfte ihres Wertes, sondern um eine Teilung der Passage, 12 was sich im Spiel durch ein Anhalten an dieser Stelle nach Geschmack des Interpreten oder der Interpretin ausdrückt. Hinweise auf die Ausführung liefert ebenfalls Frescobaldis Vorwort:

Auf der letzten Note der Triller, wie (auch) in den Passagen […], sollte man anhalten, auch wenn die besagte Note Achtel, (Sechzehntel,) oder Zweiunddreißigstel sei […]; denn ein solches Ruhen wird vermeiden, dass eine Passage mit der anderen verwechselt wird. 13

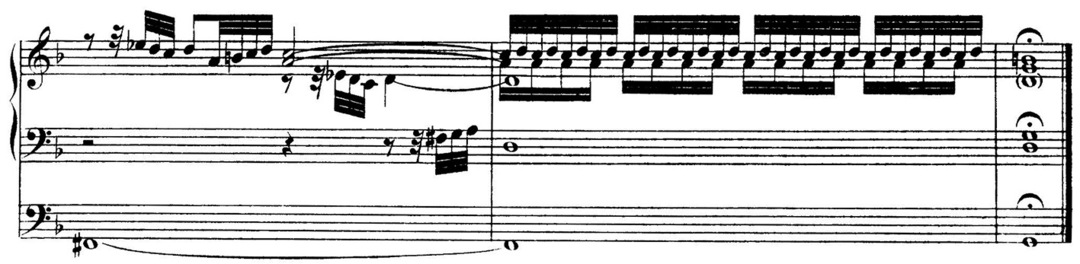

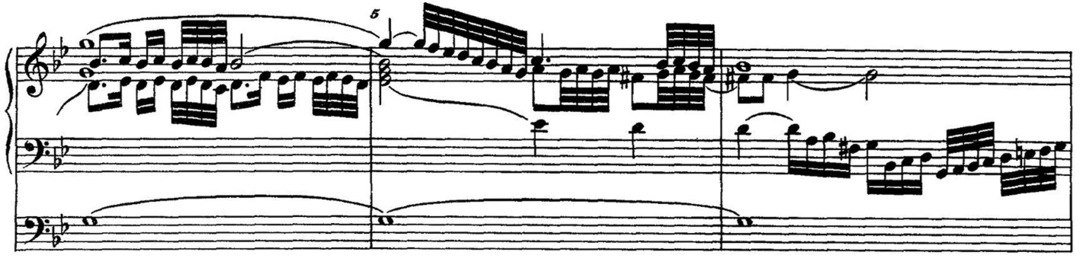

Die genannten Abwandlungen der Notation können über ganze Abschnitte dominierend und stilprägend sein. Sie sind damit neben dem harmonischen Verlauf, den Mattheson als bindendes und damit strukturierendes Mittel ansieht (s.o.), auch Anregung für Interpretation. Wie Interpreten diese Elemente behandeln und sie für ihre Interpretationen nutzen, soll im Folgenden untersucht werden. Im Praeambulum a-Moll von Dieterich Buxtehude BuxWV 158 (Notenbsp. 7) finden sich groppi (T. 4–5), tirate (T. 3) sowie ein klarer harmonischer Ablauf (II–V–I-Kadenz in T. 4–5).

Notenbeispiel 7 Dieterich Buxtehude, Praeambulum in a, BuxWV 158, T. 1–5.

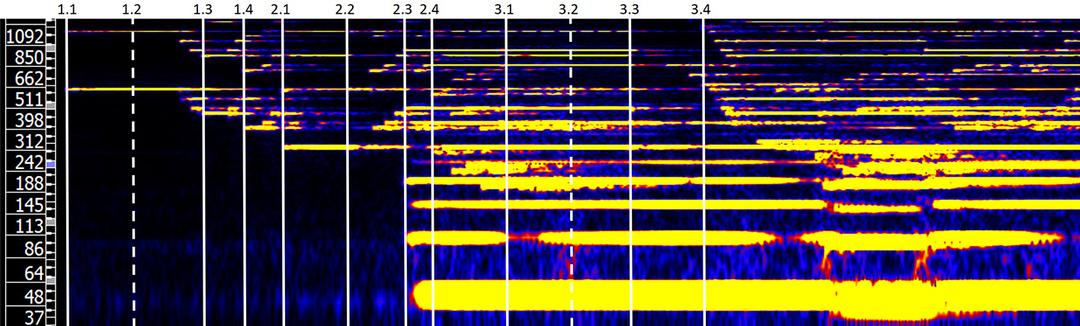

Von der Annahme ausgehend, dass es sich um einen frei auszuführenden Abschnitt handelt, können folgende weitere Elemente von dieser Spielweise betroffen sein: Die allmähliche Beschleunigung in der Ansammlung der figura corta in den Takten 1–2, der Oktavsprung von Takt 2.1 zu Takt 2.2, das figurierte Arpeggio ab Takt 2.3 und der lange a-Moll-Akkord in Takt 3. Hier können beschleunigendes Spiel oder zusammenfassendes Spiel ein Interpretationsansatz sein, Zäsuren oder Fermaten eingefügt werden. Im Folgenden werden zwei musikalische Interpretationen dieses Werkausschnitts vorgestellt: 14 Mit den Einspielungen von Harald Vogel und Ton Koopman liegen sehr unterschiedliche Versionen zweier repräsentativer Organisten und Protagonisten der historisch informierten Aufführungspraxis vor. Beide Interpreten haben Gesamtaufnahmen der Orgelwerke Dieterich Buxtehudes veröffentlicht, entstammen derselben Generation und demselben Umfeld (Niederlande/Norddeutschland). Dass sie in diesem Fall jedoch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, macht den Vergleich umso spannender. In der Aufnahme von Harald Vogel an der Orgel des Roskilder Doms (1993) lassen sich nebst einem ruhig-kontemplativen Grundaffekt organische Entwicklungen in der Führung der figura corta und der tirata ausmachen. 15 Die mit wenigen Grundstimmen registrierte Fassung zeigt generell relativ gleichmäßiges Zeitmaß (Abb. 1/Audiobsp. 1).

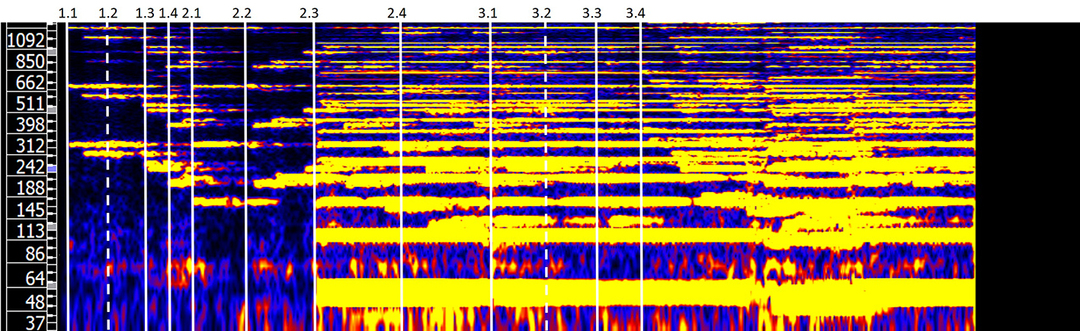

Abbildung 1 Melodisches Spektrogramm mit Anzeige von Taktstrichen bzw. Zählzeiten (gestrichelte Einzeichnung bei mutmaßlicher Zählzeit = arithmetische Teilung zwischen vorhergehender und nachfolgender Zählzeit) von: Dieterich Buxtehude, Praeambulum in a, BuxWV 158, T. 1–5, Einspielung von Harald Vogel.

Audiobeispiel 1 Dieterich Buxtehude, Praeambulum in a, BuxWV 158, T. 1–5, Einspielung von Harald Vogel.

An den Stellen der figura corta und harpègement figuré ist das Spiel zusammenfassend und beschleunigend. In der Einspielung von Ton Koopman an der Orgel von St. Wilhadi in Stade (2009) hingegen herrscht eine andere Grundstimmung vor. 16 Das im Plenum registrierte und deutlich stärker artikulierte Stück drängt nun viel mehr nach vorn und dauert zwei Sekunden kürzer (Abb. 2/Audiobsp. 2).

Abbildung 2 Melodisches Spektrogramm mit Anzeige von Taktstrichen bzw. Zählzeiten (gestrichelte Einzeichnung bei mutmaßlicher Zählzeit = arithmetische Teilung zwischen vorhergehender und nachfolgender Zählzeit) von: Dieterich Buxtehude, Praeambulum in a, BuxWV 158, T. 1–5, Einspielung von Ton Koopman.

Audiobeispiel 2 Dieterich Buxtehude, Praeambulum in a, BuxWV 158, T. 1–5, Einspielung von Ton Koopman.

Die Dauern der einzelnen Zählzeiten unterscheiden sich stärker als bei Vogel: Nach dem eröffnenden Triller auf der ersten Note treibt die figura - corta -Folge voran, während das gleichzeitig repetierende Arpeggio (ab T. 2.1) nicht zusammenfassend, sondern ausladend und verlangsamt ist. Ein direkter Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die beiden Interpreten die jeweiligen Elemente ausdeuten. In manchen Bereichen zeigen sich ähnliche Ansätze, so im beschleunigenden Spiel der figura-corta -Folge, in der Ausführung der groppi , in der Zäsur vor dem Oktavsprung sowie in der Gleichmäßigkeit und dem Befolgen des harmonischen Verlaufes: Beide Fassungen zielen auf das Erreichen der Tonika hin (verziert durch zusätzliche Triller). Unterschiede liegen – ausgehend vom Grundaffekt – in der konkreten Gestaltung und damit der Ausgeprägtheit des accelerando und ritardando: Bei Koopman finden sich deutlichere Tempounterschiede. Weitere Punkte sind die unterschiedliche Ausführung des arpeggios und der tirata , die bei Vogel mehr gestischen Zusammenhang suggeriert. Über eine ›Korrektheit‹ einer der vorliegenden Interpretationen lässt sich kein Urteil fällen. Ausgehend von der Quellenlage und den bekannten Anweisungen zum Spiel, die letztlich eher allgemeiner Natur sind, ist auch kaum solches zu erwarten.

Literatur

- Bach, Carl Philipp Emanuel (1753), Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen , Berlin, Reprint, hg. von Lothar Hoffmann-Erbrecht, Leipzig: Breitkopf und Härtel 1992.

- Blum, Gerhard (1996), »Die Préludes non mesurés – eine französische Besonderheit?«, in : Französische Einflüsse auf deutsche Musiker im 18. Jahrhundert , hg. von Friedhelm Brusniak, Köln: Studio, 185–221.

- Collins, Paul (2005), The Stylus Phantasticus and Free Keyboard Music of the North German Baroque , Aldershot: Ashgate.

- Dahlhaus, Carl / Hans Heinrich Eggebrecht / Kurt Oehl (1995) (Hg.), Art. »Punctus«, in: Brockhaus Riemann Musiklexikon in vier Bänden und einem Ergänzungsband , Mainz: Atlantis-Schott, 8377–78.

- Hamer, Jens (2011), Louis Couperins Préludes non mesurés – Notation, Edition, Interpretation, Komposition, Improvisation , Masterarbeit, Folkwang Universität der Künste Essen.

- Kircher, Athanasius (1650), Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni , hg. von Markus Engelhardt und Christoph Hust, übers. von Günter Scheibel, Rom. https://www.hmt-leipzig.de/home/fachrichtungen/institut-fuer-musikwissenschaft/forschung/musurgia-universalis/volltextseite (24.3.2020)

- Laukvik, Jon (2006), Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis, Teil 1: Barock und Klassik , Stuttgart: Carus.

- Mattheson, Johann (2012), Der vollkommene Capellmeister [1739], Neuedition, hg. von Friederike Ramm, Kassel: Bärenreiter.

- Moroney, David (2001), Prélude non mésuré , in: Grove Music Online. https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.22290

- Schneider, Matthias (2019), Handbuch Aufführungspraxis Orgel, Band 1: Vom Mittelalter bis Bach , Kassel: Bärenreiter.

- Türk, Daniel Gottlob (1789), Klavierschule , Leipzig: Schwickert.

Verzeichnis der Notenausgaben und Aufnahmen

Buxtehude, Dieterich (1903), Orgelcompositionen , Bd. 1, Leipzig: Breitkopf und Härtel.

Buxtehude, Dieterich (1952), Sämtliche Orgelwerke , Volume II, Kopenhagen: Wilhelm Hansen.

Couperin, Louis (1936), Œuvres complètes de Louis Couperin , Paris: Editions de L’Oiseau-Lyre.

Frescobaldi, Girolamo (1949), Orgel- und Klavierwerke , Kassel: Bärenreiter.

Koopman, Ton (2009), Dieterich Buxtehude – Opera Omnia – Organ Works 5 , CD 1, Amersfoort: Challenge Classics.

Vogel, Harald (1993), Dietrich Buxtehude – Complete Organ Works , CD 6, Detmold: MDG.