Von furioso zu risoluto

Betrachtungen zu den Manuskripten der Sonate 27. April 1945 von Karl Amadeus Hartmann

Einleitung

Sonate 27. April 1945 – Das setzte Hartmann als Titel seiner zweiten und letzten Klaviersonate. Schon der Titel verweist auf die politische und gesellschaftliche Ausgangslage. Das Werk widerspiegelt die so entscheidende Zeit am Ende des Zweiten Weltkrieges und steht beispielhaft für Hartmanns engagierte Kompositionssprache. Der deutsche Komponist bezeichnete sein Schaffen selber als Bekenntnismusik. Das Werk nimmt Bezug auf den Todesmarsch von Dachauer KZ-Häftlingen. Diese sollten nicht von den herannahenden Alliierten befreit werden, sondern sterben oder als ›Verhandlungsmasse‹ dienen. 1 2 Hartmann wurde Zeuge dieses Ereignisses und hielt es mit der Titelgebung und folgender Widmung in der Partitur fest: »Am 27. und 28. April 1945 schleppte sich ein Menschenstrom von Dachauer ›Schutzhäftlingen‹ an uns vorüber – unendlich war der Strom – unendlich war das Elend – unendlich war das Leid –« 3 Hartmann wandte sich später nach eigener Aussage von seiner Sonate 27. April 1945 ab. 4 Grund dafür dürfte seine Tendenz gewesen sein, sich nach dem Krieg von allzu direkten politischen Stellungnahmen zu distanzieren. 5 Solche direkten politischen Bezüge lassen sich etwa durch die zahlreichen Zitate von Arbeiter- und Partisanenliedern festmachen. 6

Hartmann, 1905 in München geboren, zeigte schon in seinen frühen Werken eine Nähe zu sozialistischem Gedankengut. Der Beginn der NS-Diktatur markierte jedoch eine Zäsur im Leben des Komponisten. Er formulierte das so:

Dann kam das Jahr 1933, mit seinem Elend und seiner Hoffnungslosigkeit, mit ihm dasjenige, was sich folgerichtig aus einer Gewaltherrschaft entwickeln musste, [...] In diesem Jahr erkannte ich, dass es notwendig sei, ein Bekenntnis abzulegen, nicht aus Verzweiflung und Angst vor jener Macht, sondern als Gegenreaktion. [...]. 7

Als überzeugter Antifaschist, der seine musikalische Sprache in der politischen Auseinandersetzung entfaltete, geriet Hartmann ins Visier der NS-Behörden. Er begab sich in die »innere Emigration« und komponierte im Wissen, dass er seine Werke kaum aufführen lassen konnte. 8

Nach der faschistischen Herrschaft wurden zwei ästhetische Gegenpositionen verhandelt. Die propagandistische Vereinnahmung der Kunst durch das nationalsozialistische Regime führte nach dem Krieg zur Forderung nach einer autonomen Kunst. Diese soll nur auf sich selbst verweisen und nicht auf äußere Anlässe. Theodor W. Adorno schrieb 1965: »Kunst heißt nicht: Alternativen pointieren, sondern durch nichts anderes als ihre Gestalt dem Weltlauf widerstehen, der den Menschen immerzu die Pistole auf die Brust setzt.« 9 Demnach entfaltet nicht der Verweis auf einen konkreten Gegenstand seine politische Wirkung. Vielmehr ist das abstrakte (eben autonome) Werk und dessen Idiom in sich schon ein ästhetischer Gegenpart zur manipulierenden Nazi-Musik. Auf der anderen Seite stehen Komponisten, die sich im Werk politisch direkt äußern. Luigi Nono, Hanns-Werner Henze, Dmitri Schostakowitsch und eben auch Karl Amadeus Hartmann sind Vertreter dieses musikalischen Engagements.

In diesem Artikel soll darauf eingegangen werden, mit welchen Mitteln Hartmann in seiner Sonate 27. April 1945 politisch Stellung bezieht und zu was er sich bekennt. Im ersten Abschnitt werden einige Aspekte der Entstehungsgeschichte dieser Sonate dargestellt. Dabei wird der Forschungsstand zusammengefasst und durch eigene Erkenntnisse ergänzt. Der zweite Abschnitt fokussiert auf die Analyse von Manuskript II, und zwar vor allem auf die Gegenüberstellung zweier kompositorischer Verfahren: einerseits das Zitieren von Liedern mit klarem politischem Bezug, andererseits die Integration von außereuropäischen (in diesem Kontext vorwiegend jüdischen) Aufführungspraktiken in Hartmanns Idiom. Hierfür muss teilweise auch Manuskript I berücksichtigt werden. Dabei soll das kompositorische Ringen des Komponisten mit diesem Werk in der »Stunde Null« 10 dargestellt werden.

Entstehungsgeschichte

Die Sonate ist in zwei Manuskripten überliefert. 11 Zusätzlich existiert ein Blatt mit handschriftlichen Skizzen von Hartmann. 12 Diese zeigen eine kurze Passage, welche später in abgeänderter Form Einzug in das Manuskript I findet (Seite 18, dritte Akkolade, Takt 2 bis Seite 19, dritte Akkolade, Takt 2 des dritten Satzes aus dem Manuskript I). Jedoch fehlt auf der Skizze eine Datierung. Die Sonate erschien in der Edition Schott; sie wurde von Andrew D. McCredie 1983 ediert. 13

Das Manuskript I besteht aus vier Sätzen, wobei der zweite Satz in 2 Fassungen überliefert ist:

-

Bewegt

-

Scherzo – Presto assai [zwei Fassungen: a und b]

-

Adagio marciale

-

Allegro furioso (stürmisch, leidenschaftlich)

Das Manuskript II ist nur dreisätzig, der zweite Satz aus Manuskript I ist darin nicht vorhanden. In den anderen Sätzen gibt es Abweichungen zum Manuskript I:

-

Bewegt [leicht revidiert]

-

Marcia funebre [revidiert]

-

Allegro risoluto [stark revidiert]

Es ist davon auszugehen, dass das Manuskript I vor dem Manuskript II entstanden ist. So schrieb Hartmann am Ende des Finalsatzes die Ortsangabe Kempfenhausen bei Starnberg , wo er um diese Zeit (Frühjahr 1945) im Ferienhaus seiner Schwiegereltern lebte. 14 Die in der Partitur vorangestellten Worte, in denen Hartmann den Todesmarsch der Dachauer KZ-Häftlinge beschreibt, sowie die Titelgebung verweisen auf den 27. April 1945 als Datum, bei dem eine erste Konzeption dieser Sonate vorliegen musste.

Manuskript I

Der Satz, welcher vermutlich zunächst bestimmt war, die Sonate zu eröffnen, war die Fassung a des Scherzos. Die gestempelte Paginierung lässt darauf schließen: Seite 1 war bei Fassung a des Scherzos angesetzt. Zusätzlich ist die »2« als Satznummerierung in Fassung a überklebt. 15 Damit war das Scherzo also nicht von Anfang an als zweiter Satz konzipiert, sondern rückte erst später an die zweite Stelle des Werkes. Ein weiteres Argument dafür, dass der erste Satz (Bewegt) erst später hinzugekommen ist, findet sich im Notenpapier, denn die Sätze 2–4 wurden alle auf einem 14-zeiligen Papier notiert, der erste Satz jedoch auf einem 12-zeiligen. Zusätzlich beginnt Seite 1 der gedruckten oder gestempelten Paginierung bei Fassung a des Scherzos, wohingegen später eine mit Bleistift geschriebene Paginierung hinzugekommen ist und das Scherzo auf Seite 11 gerutscht ist. Hanns-Werner Heister vermutet, dass der dritte Satz des Manuskript I der älteste Satz der Sonate sein dürfte, da dieser am direktesten auf den Todesmarch der Dachauer KZ-Häftlinge verweist. 16 Der dritte Satz mag wahrscheinlich Ausgangspunkt für diese Sonate gewesen sein. Jedoch spricht viel dafür, dass die Fassung a des Scherzos der älteste Satz des Werkes ist, den Hartmann quasi ›recycelte‹ und in diese Sonate einfügte. Andreas Krause weist auf eine kompositionstechnische Nähe zu Anton Webern hin, insbesondere zu dessen Variationen op. 27 , welche Hartmann in Weberns Unterricht analysierte. Dies lässt eine Vordatierung auf 1942 plausibel erscheinen. 17 Zusätzlich zitiert Hartmann in diesem Satz die Internationale , welche er auch schon in seiner 1943 komponierten Suite Vita Nova verwendete. 18 Nachdem Hartmann Zeuge des Todesmarsches wurde, entstand höchstwahrscheinlich das Adagio marciale , das wie oben erwähnt direkt auf den Todesmarsch der Dachauer KZ-Häftlinge Bezug nimmt. Darauf entstanden der erste Satz (Bewegt) und der vierte Satz (Allegro furioso) . 19 Mit dem Hinzukommen des ersten Satzes revidierte Hartmann auch das Scherzo zu Fassung b, wobei die neu hinzugekommene Eröffnung (T. 1–24 von Fassung b) an signalhafte Hornquinten erinnert. 20 Diese haben im ersten Satz eine tragende Bedeutung. Auch am Ende des dritten Satzes erklingen die Hornquinten in den letzten acht Takten. Es muss offenbleiben, ob Hartmann den dritten Satz auch nachträglich umarbeitete und die Hornquinten als Reminiszenz zum ersten Satz einwob (ähnlich wie beim Scherzo) oder ob die Idee der Hornquinten schon von Anfang an im dritten angelegt war und dann Grundbaustein für den ersten Satz wurde. Zusammengefasst ist die folgende Entstehungsgeschichte von Manuskript I plausibel: 21

–Das Scherzo [Fassung a] entsteht als erstes.

–Als nächstes folgt das Adagio marciale , welches durch die unmittelbaren Eindrücke des Dachauer Todesmarschs geprägt ist. Dieser Satz dürfte Ausgangspunkt für eine erste Sonatenkonzeption gewesen sein.

–Daraufhin folgen der Finalsatz (Allegro furioso) und der neukomponierte erste Satz (bewegt).

–Schließlich arbeitet Hartmann das Scherzo [Fassung a] zu Fassung b um und schafft darin Bezüge zum neu komponierten ersten Satz (bewegt) .

Manuskript II

Wie oben erwähnt fällt das Scherzo in Manuskript II weg, sodass dieses nur noch dreisätzig ist. Der Satz zitiert die Internationale , welche bis 1943 die sowjetische Nationalhymne war. Als Zitat im Kontext von Hartmanns Sonate ist sie als Symbol des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und Sympathie zur sozialistischen Arbeiterbewegung zu sehen. Hartmann setzte sich immer gegen Unterdrückung und für Freiheit ein, nicht aber für parteipolitische Positionen. Das Heroische, das der Internationalen anhaftet, unterbindet er, indem er das Zitat auseinanderreißt und in einen extrem kontrastreichen Tonsatz integriert. Es ist klar hörbar, dass es sich hier nicht um Propagandamusik handelt. Dennoch erschien Hartmann nach dem Krieg der Bezug zur kommunistischen Parteipolitik möglicherweise zu eng, weshalb der Satz keinen Einzug in die revidierte Fassung von Manuskript II gefunden haben könnte. Hartmann distanzierte sich nach dem 2. Weltkrieg sowohl von der westlichen wie auch der sowjetischen Parteipolitik und bekundete mehrfach die Enttäuschung seiner Hoffnungen für eine Welt nach dem Krieg. 1948 schrieb er: »Wir sind glücklich, dass wir den Krieg gut überstanden haben. […] Doch haben wir uns doch so manches ganz anders vorgestellt. Es ist vieles sehr, sehr traurig.« 22

Die Revisionen des Adagio marciale (bzw. des dritten Satzes von Manuskript I) führen vor allem zu einer ausgereifteren rhythmischen Konzeption, indem Hartmann tendenziell die schärfere 32tel Punktierung für besonders dramatische Eckpunkte des Satzes aufspart und dafür eine einfache Punktierung mit Sechzehntel vorherrscht. Damit einher geht die Charakteränderung des Adagio marciale (Manuskript I) mit seinem akzentuiert militärischen Aspekt zur langsamen Marcia funebre (lento) (Manuskript II). Mit dieser Wegnahme der kinetischen Energie sowohl auf der Ebene des Tempos als auch des Rhythmus wird die ausweglose Lage der Dachauer Todeshäftlinge noch eindrücklicher dargestellt.

Die größten Änderungen, welche Hartmann in Manuskript II vornahm, werden im Finalsatz ersichtlich. Durch die Revision des vierten Satzes von Manuskript I gelingt Hartmann im Finalsatz des Manuskript II ein durchaus zielgerichteter Verlauf, und zwar durch Herausbildung von zwei Kontrasten. Diese Kontraste ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Sätze von Manuskript II. Im Folgenden soll der zielgerichtete Verlauf des Werkes nachvollzogen werden.

Kompositorisches Programm

1. Satz

Die Sonate wird mit einer Art Präludium eröffnet, das deutlich weniger umfangreich als die anderen zwei Sätze ist. Hier zeichnen sich schon kompositorische Verfahren ab, welche im weiteren Verlauf der Sonate entwickelt werden. Es erklingen rezitativische Abschnitte. »Rezitativ« wird in der Partitur von Hartmann selbst vermerkt (T. 49). 23 Diese Abschnitte heben sich durch zwei Merkmale vom restlichen Satz ab: Ihnen liegt eine Unisono-Satzweise zugrunde und sie haben eine modale Färbung. (Modalität steht in diesem Zusammenhang entweder für die Kirchentöne oder für Pentatonik.) Außerdem sind sie durch eine kleingliedrige, wiederholungsreiche Motivik mit Verzierungen gekennzeichnet. Es ist wahrscheinlich, dass Hartmann für diese Rezitative Elemente jüdischer Musik vorschwebten. In der Literatur über Hartmann werden dazu verschiedene Bezüge aufgezeigt. Hanns-Werner Heister unterscheidet zwischen drei Kategorien: erstens das Zitieren von jüdischen Melodien, zweitens die paraphrasierende Integration von Gesangs- und Verzierungstechniken sowie drittens Intonationen melodischer Wendungen. 24 Die oben genannten Merkmale der rezitativischen Passagen lassen sich plausibel in die zweite Zitat-Kategorie von Heister einordnen. Ein direkter Nachweis ist jedoch schwierig, denn Hartmann integriert gerade diese Elemente jüdischer Musik stark in sein eigenes musikalisches Idiom. 25

Ein zweites zentrales Merkmal des Satzes sind die Hornquinten , die in den stärker polyphonen Abschnitten immer wieder erklingen. Hornquinten wecken Assoziationen, die vom bukolischen Alpen-Ruf bis hin zum heroischen Sieg reichen. Sie verweisen auf die abendländische Musiktradition. Allerdings haben Hartmanns Hornquinten eine Eigenheit: Sie beginnen mit der Moll-Terz und münden in die Dur-Sexte – oder umgekehrt. Dur und Moll werden einander also auf kleinstem Raum gegenübergestellt, was zu Reibungen führt und den Eindruck einer gebrochenen Tonalität erweckt. Die Gegenüberstellung von Dur- und Moll-Terz lässt sich in der ganzen Sonate nachvollziehen.

Damit werden auf abstrakte Weise zwei Kompositionsprinzipien vorgestellt, mit welchen Hartmann im Folgenden mehr oder weniger konsequent arbeitet. Der Bezug zur jüdischen Musik, die häufig einen liturgischen Ursprung hat und mit einer freieren Agogik, einer leiseren Dynamik oder einer höheren Registerwahl verknüpft ist, setzt ein transzendentes Element, im Sinne einer Überschreitung vom Körperlichen zum Geistigen. Im Kontrast dazu stehen die Verweise auf die westliche Musik oder die zitierten Arbeitslieder. Diese Abschnitte sind stärker in einen dissonanten, polyphonen und auch direkt politisch behafteten Kontext eingebettet und wirken (abgesehen vom Finale) weniger assimiliert.

2. Satz

Der zweite Satz zitiert das Lied Brüder zur Sonne, zur Freiheit , dessen Ursprung in einem Revolutionslied der russischen Arbeiterbewegung liegt. 26 Es ruft zum Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung auf. Die Verwendung der Liedmelodie ist als Akt des Widerstandes gegen den Faschismus und als Bekenntnis zu sozialistischem Gedankengut zu verstehen. 27 Brüder zur Sonne zur Freiheit war damals in antifaschistischen Kreisen sehr bekannt und wurde beim Sieg über den NS-Staat auch von befreiten KZ-Häftlingen gesungen. Allerdings hatten es auch die Nationalsozialisten in ihrem Sinn vereinnahmt und mit dem Text Brüder in Zechen und Gruben versehen. 28 Möglicherweise schwingt bei Hartmann die ambivalente Verwendung der Liedmelodie im Hintergrund mit. Hartmann bezieht sich jedoch hauptsächlich auf die Fassung von Hermann Scherchen, seinem Freund und Mentor. Er gilt als Vermittler des Liedes. 29 Angesichts des Nazi-Terrors verwandelt Hartmann den kämpferischen, hoffnungsvollen Arbeitermarsch in einen düsteren Trauermarsch, der an den Todesmarsch der Dachauer Häftlinge gemahnt. Es gibt verschiedene Anhaltspunkte, die eine implizit mitgedachte Textierung nahelegen. 30 Dies gibt der Musik eine weitere semantische Schicht und damit eine direkt nachvollziehbare soziale bzw. politische Aussage. Durch die Einbettung in den kontrastreichen Tonsatz wirkt diese jedoch nicht propagandistisch.

Auch in diesem Satz wird jedoch ein Abschnitt (T. 21–38) vorgestellt, der weniger direkt auf die Leiden des Krieges verweist, sondern eine andere Welt evoziert. Der Umschwung im Ton zeigt sich unter anderem im tendenziell höheren Register. Außerdem wechseln sich syllabisch und melismatisch wirkende Linien untereinander ab. Diese werden variativ wiederholt und sind auch hier stärker als vorher von modalen Strukturen geprägt. Der Abschnitt verweist damit auf Elemente jüdischer Musik und bildet eine Art Ruhepunkt, der die bald hereinbrechende Anklage umso heftiger erscheinen lässt.

Im nächsten Abschnitt (T. 39–59) ist von Hartmanns Hand als Spielanweisung »Anklagend« (T. 41, 46, 53) vermerkt. Die Wut und das Entsetzen, die sich hier äußern, haben nun nichts transzendentes mehr, sondern werden durch die extreme Dynamik und Registerwahl regelrecht körperlich! Es folgt die Resignation, das Erliegen der Häftlinge an ihren Wunden und der Erschöpfung. Das Ostinato, welches zu Beginn den langsamen, aber steten Marsch darstellte, kommt zum Stehen. Ich sehe in diesem Satz nichts Hoffnungsvolles, keine Vorahnung kommender Erlösung, sondern vielmehr den Tiefpunkt im Werk. Die emotionale Erschütterung Hartmanns über die Situation wird für den Pianisten im wahrsten Sinne des Wortes greifbar und bringt ihn an die Grenze des Spielbaren. Von diesem Nullpunkt aus kann sich der Finalsatz zu einer monumentalen Synthese entwickeln.

3. Satz

Im Finalsatz von Manuskript II (nun der dritte Satz) hat Hartmann die tiefgreifendsten Änderungen vorgenommen. Die Revision des vierten Satzes von Manuskript I verschafft dem Finalsatz von Manuskript II einen stärker zielgerichteten Verlauf, und zwar durch Gegenüberstellung und Synthese eben jener zwei Kontraste, die bereits in den zwei vorangegangenen Sätzen angedeutet waren. Im dritten Satz wird deren Gegenüberstellung und Verbindung nun konstitutiv.

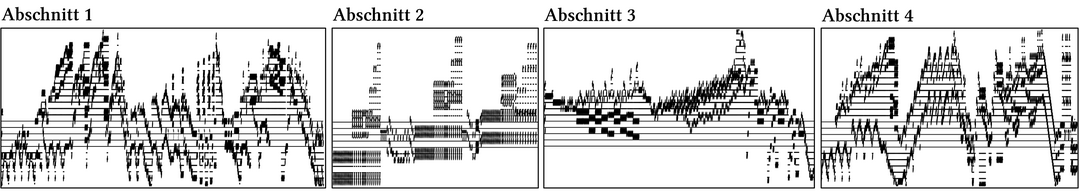

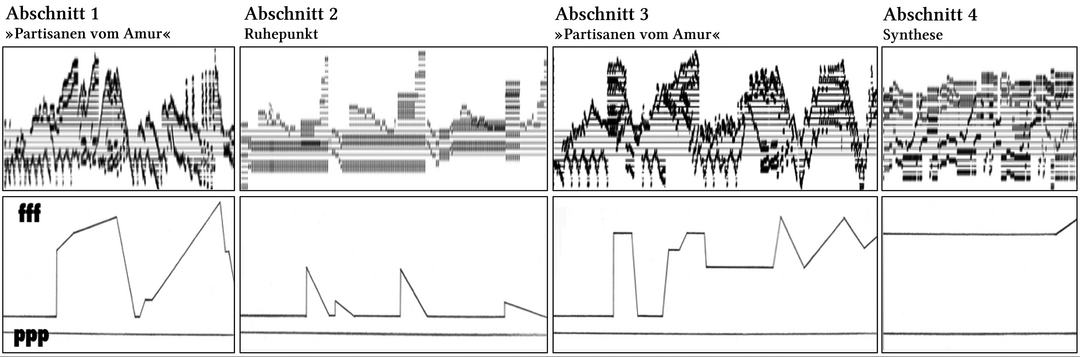

Abbildung 1 und 2 sollen die formale Anlage der Finalsätze aus Manuskript I und II veranschaulichen. Sie zeigen jeweils die gesamte 11- bzw. 13-seitige Partitur dieser Sätze, jedoch massiv zusammengezogen und in ein einziges Notensystem mit Bassschlüssel übertragen. Der Zeitablauf stimmt in etwa, die weiße Fläche markiert nach oben und nach unten den tiefst möglichen bzw. höchst möglichen Ton des Klaviers. Zusätzlich ist beim Finalsatz von Manuskript II die dynamische Verlaufskurve beigefügt. Sie orientiert sich an sämtlichen von Hartmann notierten dynamischen Angaben und reicht von pianissimo bis fortefortissimo.

Abbildung 1 Karl Amadeus Hartmann, Ambitusverlauf des Finalsatzes der Sonate 27.April 1945 (Manuskript I).

Abbildung 2 Karl Amadeus Hartmann, Ambitus- und Dynamikverlauf des Finalsatzes der Sonate 27.April 1945 (Manuskript II).

Die Grafiken veranschaulichen folgende Punkte: Es werden extrem hohe und extrem tiefe Töne angespielt, wobei es eine leicht stärkere Tendenz ins tiefe Register gibt. Die Registerwechsel geschehen an mehreren Stellen unvermittelt. Zugleich lässt sich kleinräumig wie auch großräumig eine Wellenbewegung beobachten. Die dynamische Verlaufskurve aus Manuskript II korreliert auffallend stark mit dem Ambitus. Daraus wird ersichtlich, dass das hohe Register fast durchgehend laut bespielt wird und sich damit eine perkussive, harte und unausgeglichene Klanglichkeit einstellt. Es scheint, als würde Hartmann auch in diesem Satz – ähnlich wie im dynamischen Höhepunkt der Marcia funebre , dort durch die Spielanweisung »Anklagend« (T. 41, 46, 53) besonders hervorgehoben – klanglich die Tragweite des Krieges darzustellen versuchen.

Im vierten Satz von Manuskript I gibt es drei unterschiedliche Satzweisen: Die erste zeichnet sich durch eben jene kleinräumige Wellenbewegung in tiefem Register aus und vollzieht diese Bewegung auch großformal (T. 1–83 bzw. Abschnitt 1 aus Abb. 1). Die zweite (T. 84–102 bzw. Abschnitt 2 aus Abb. 1) hat einen flächigeren Satz mit dreifacher Steigerung, die dritte (T. 103–152 bzw. Abschnitt 3 aus Abb. 1) besteht aus einer repetierenden Bewegung und ist weniger durch das tiefe Register dominiert. Der vierte Abschnitt (T. 153–Schluss bzw. Abschnitt 4 aus Abb. 1) kann als eine Art Reprise des ersten verstanden werden.

In Manuskript II gibt es einige Entsprechungen, z.B. den flächigen Satz im zweiten Abschnitt (T. 76–89 bzw. Abschnitt 2 aus Abb. 2), oder besagte Wellenbewegung im tiefen Register (Abschnitt 1 und 3 aus Abb. 2). Der zweite Abschnitt bildet jedoch durch die Angabe »Sostenuto« im Gegensatz zu Manuskript I einen Ruhepunkt im Satz und erschließt eine ganz andere Welt: Er ist viel langsamer und weniger in ein rhythmisches Korsett gebunden. Das wird unter anderem durch Fermaten und Kommas unterstrichen. Außerdem ist dieser zweite Abschnitt stärker durch das hohe Register geprägt und hat eine steigende Tendenz. Eine pentatonische Recitando-Melodik entfaltet sich frei über liegenden Terz-Orgelpunkten. Die Balken beschreiben diese Orgelpunkte. Es ist wahrscheinlich, dass Hartmann für diese Melodik wieder jüdische Musik als Vorbild vorschwebte.

Dieser zweite Abschnitt wird durch zwei Teile flankiert, in die Hartmann das russische Lied Partisanen vom Amur einarbeitet. Dadurch werden stärker polyphon gesetzte Abschnitte, die Partisanen vom Amur zitieren, durch einen ornamentalen rezitativischen Abschnitt kontrastiert. Durch diese zwei Gegenpole wird auch die dritte Satzweise von Manuskript I (Abschnitt 3 aus Abb. 1) überflüssig. Stattdessen komponierte Hartmann in Manuskript II einen neuen Abschnitt, welcher eine Synthese dieser zwei Kontraste bildet. Das Allegro furioso von Manuskript I wird damit zum Allegro risoluto .

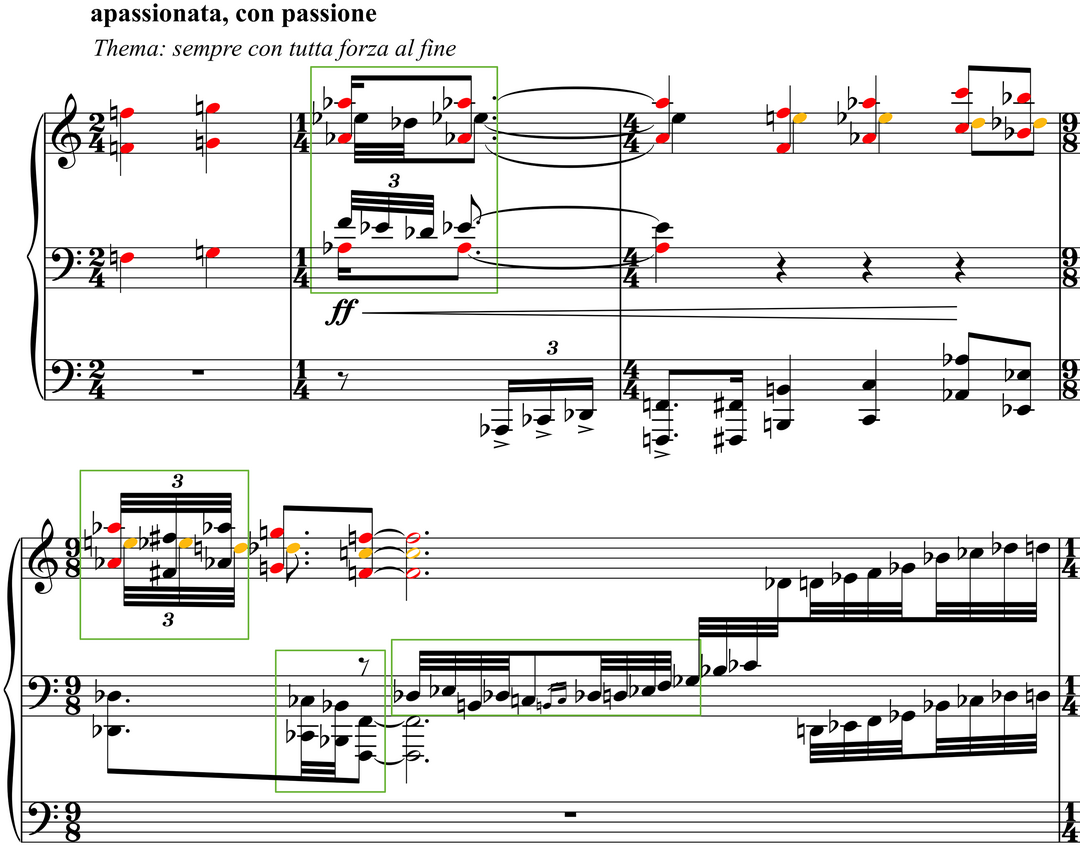

Im Folgenden soll auf die motivische Verarbeitung des Partisanenliedes eingegangen werden. Im Gegensatz zum zweiten Satz, in dem die Zitatmelodie von Anfang an vollständig erklingt, arbeitet Hartmann im dritten Satz die Zitatmelodie sukzessive ein. Er stellt einige Aspekte davon zunächst isoliert vor (vgl. Abb. 3 und 4): Die aus zwei Achteln bestehende Auftaktbewegung (rot eingefärbt) lässt sich rhythmisch auf das Partisanenlied zurückführen und die Motivik ab Takt 5 weist intervallische Ähnlichkeiten mit dem Lied auf.

Abbildung 3 Karl Amadeus Hartmann, Sonate 27.April 1945 (Manuskript II), III. Satz Allegro risoluto T. 1–9.

Abbildung 4 Abbildung 4: Partisanen vom Amur. Partisanen vom Amur.

Erst ab Takt 25 erklingt die Melodie von Partisanen vom Amur vollständig, dafür unverkennbar isoliert in hohem Register. Die gesamte Liedmelodie wird durch zwei sich steigernde Bewegungen in drei musikalisch sinnvolle Abschnitte geteilt (Abb. 5).

Abbildung 5 Karl Amadeus Hartmann, Sonate 27. April 1945 (Manuskript II), III. Satz Allegro risoluto, T. 25–37.

Nachdem das Zitat nun vorgestellt wurde, wird dieses in mehreren Etappen verarbeitet. Zuerst erklingen mehrmals Fragmente des Zitates, die unterbrochen werden (T. 46ff., T. 49ff., T. 55ff.). Nach drei Anläufen hören wir den ersten Teil des Partisanenlieds erstmals in einer Situation, die mit der Ausweichung zur moll-Parallele B-Dur dem harmonischen Verlauf des Originals am stärksten gleicht (T. 57–58). Im dritten Formteil (T. 90–159) wird der Fragmentierungsgedanke weiterentwickelt. Hartmann orientiert sich dabei weiterhin sowohl im Kleinmotivischen wie Großformalen am Partisanenlied: Er geht von derselben Dreiteilung der Liedmelodie aus, wie es in Takt 25–37 der Fall war. Jedes der drei Liedmelodiefragmente bildet die motivische Grundlage für einen Abschnitt (T. 90–106, T. 107–120, T. 121–140). Diese Fragmente werden jetzt aber jeweils in noch kleinere motivische Bausteine zerlegt und es vollzieht sich mit jedem Abschnitt ein ähnlicher Prozess: Diese kleinen Bausteine werden wiederholt, transponiert und in dichter Folge aneinandergereiht. Eine ähnliche Fragmentierung und Aneinanderreihung wird nochmals fortissimo vollzogen.

Hanns-Werner Heister versucht wie im zweiten Satz auch hier eine implizit mitgedachte Textierung nachzuweisen. 31 Dies gelingt jedoch nur unter Vernachlässigung gewisser Aspekte: Erstens verwendet Hartmann in diesem Satz fast ausschließlich Fragmente der Zitatvorlage. (Eine Ausnahme bilden Takt 25–37 und Takt 160–174, wobei die Zitatmelodie jedoch unterbrochen oder massiv verfälscht bzw. augmentiert wird.) Dadurch wird die fünfstrophige Anlage der Liedmelodie nicht eingehalten. Zweitens gelingt eine Tropierung dieser Fragmente nur durch eine massive Zurechtlegung der motivischen Abläufe. Bezogen auf Takt 46–51 schreibt Heister: »Obwohl es sich melodisch um die erste Zeile [der dritten Strophe] handelt, passt syllabisch nur die zweite mit ihrer ›männlichen‹ Endung.« 32 (Eine Systematik einer solchen textlichen Zergliederung scheint aber nicht vorhanden zu sein.) Drittens ist dieser Satz die Revision eines Satzes, bei dem Hartmann ursprünglich gar nicht Partisanen vom Amur zitierte. Die frühere Fassung des Finalsatzes bildet eine Art Blaupause, aufgrund derer man nachweisen kann, welche Abschnitte Hartmann bewusst veränderte, um die Liedmelodie von Partisanen vom Amur einzuarbeiten (spezifisch z.B. die Takte 64–70, die in ihrer Kontur auch schon in der ersten Fassung vorhanden waren und deshalb eine von Hartmann intendierte mitgedachte Tropierung nicht nahelegen). Ergibt sich aus der syntaktischen Analyse nicht eher, dass Hartmann hier bewusst die Zitatvorlage von ihrer spezifischen Bedeutung befreit? Das musikalisch einfache Partisanenlied wird kontrapunktisch komplex verarbeitet. Die vokale Zitatvorlage wird instrumental fruchtbar gemacht. Die Verwendung der Melodie von Partisanen vom Amur ist zwar als Akt des Widerstandes gegen den Faschismus zu verstehen und gibt der Komposition eine weitere Schicht. Doch Hartmann eignet sich dieses Fremdmaterial an und verinnerlicht es.

Als Schlusspunkt erklingt folgerichtig die Synthese des Vorangegangenen: Mit einer unglaublichen Kraft werden nun zwei Kontraste einander gegenübergestellt (Abb. 6). In einer Ebene (rot eingefärbt) erklingt in Oktaven das Partisanenlied, und zwar extrem auseinandergezogen und nicht in den rhythmischen Proportionen des Originals. Damit ist das Zitat als solches kaum mehr erkennbar. Zur Zitatmelodie kommt eine chromatisch fallende Mittelstimme in der rechten Hand hinzu, die zu vielen Dissonanzen führt (gelb eingefärbt). Die Melodie des Partisanenlied wird mit Ornamenten angereichert (grün umrahmt). Damit werden Arbeiterlied und Verzierungen der jüdischen Aufführungspraxis, zwei disparate Elemente, zusammengezwungen. Im dritten Satz wird also das Partisanenlied schrittweise eingeführt und dann nach und nach zerstückelt und aufgelöst. Schließlich wird der Dekonstruktionsprozess ein für alle Mal abgebrochen; das Verschiedenartige wird vereint, jedoch nur in unglaublicher Anstrengung.

Abbildung 6 Karl Amadeus Hartmann, Sonate 27. April 1945 (Manuskript II), III. Satz Allegro risoluto , T. 160–162.

Schlusswort

Die Sonate 27. April 1945 ist ein Bekenntnis für die Humanität und Gleichstellung aller Völker und zugleich ein »Wachhalten des Schreckens«. 33 Die musikalischen Zitate weisen auf eine konkrete politische und gesellschaftliche Ebene hin. An manchen Stellen werden die emotionalen Extremzustände Hartmanns für den Interpreten im wahrsten Sinne des Wortes ›greifbar‹. Dies zeigt sich anhand der extremen Spielanweisungen. Hinter der Sonate liegt ein langer, aufwendiger Entstehungsweg. Von der ersten Fassung, welche Hartmann 1945 wahrscheinlich innerhalb weniger Tage 34 komponierte, bis zur Fassung von Manuskript II, die Hartmann 1948 dem Pianisten Bernhard Boettner übergab, lassen sich, wie oben gezeigt, verschiedene Kompositionsstadien oder vielmehr Fassungen ein und desselben Werkes nachweisen. Sie sind Zeugnisse der gewichtigen Wende vom Krieg hin zur sogenannten »Stunde Null« 35 und zur unmittelbaren Nachkriegszeit. Hartmann reflektierte damit seine Zeit mit einer bemerkenswerten Sensibilität. Gerade das Manuskript II zeigt Spuren von Hartmanns politischer Desillusionierung. 36 Ersichtlich wird dies z.B. in der Streichung des Scherzos, das durch die Internationale als zentrales Zitat im Satz zu direkt mit der sowjetischen Parteipolitik behaftet war, der Hartmann nach dem Krieg sehr kritisch gegenüberstand. Das, was vorher für Hoffnung und Freiheit stand, wurde nun vom Westen und Osten instrumentalisiert und es zeichnete sich schon der nächste Weltkonflikt ab. Hartmann äußerte sich nach seiner zweiten Klaviersonate musikalisch nie mehr so direkt politisch. Die Sonate hat jedoch auch einen ästhetischen Eigenwert, der nicht nur an Verbrechen der Vergangenheit gemahnt, sondern durch seine Expressivität und seine komplexen Kompositionsverfahren aktuell ist und bleiben wird. Nicht zuletzt beschreibt sie Hartmanns Forderung, das Andersartige zu vereinen.

Für den Interpreten stellt sich nun die Frage, welche Fassung zu spielen ist. Die Edition Schott edierte beide Manuskripte in chronologischer Reihenfolge. Wie oben ausgeführt scheint mir die Gesamtkonzeption der dreisätzigen Fassung aus Manuskript II kompositionstechnisch klarer konzipiert zu sein. Jedoch ist im Manuskript I die unmittelbare Erschütterung über die Grauen des Krieges noch etwas stärker zu spüren. Außerdem ist der eindrückliche Presto-Satz darin enthalten. Zusätzlich wird das Manuskript I auch viel seltener gespielt oder aufgenommen und würde deshalb eher auf neue Ohren stoßen. Die Sonate thematisiert eindrücklich die Schrecken des Krieges und gibt Einblick in die Welt eines Komponisten, der Ungerechtigkeiten und Widersprüche seiner Zeit auf redliche Art und Weise in seinem Werk zu fassen weiß.

Literatur

- Adorno, Theodor W. (1963), »Quasi una fantasia«, in: Musikalische Schriften II, Frankfurt: Suhrkamp, 251–540.

- Adorno, Theodor W. (1965), »Engagement«, in: Noten zur Literatur, Bd. 3, Frankfurt: Suhrkamp, 122–140.

- Hartmann, Karl Amadeus (1965), »Autobiographische Skizze, 1955«, in: Kleine Schriften , hg. von Ernst Thomas, Mainz: B. Schott’s Söhne, 9–16.

- Hartmann, Karl Amadeus (1974), Sonate 27. April 1945, Ms. = D-Mbs Mus.ms 9660.

- Hartmann, Karl Amadeus (1974), Skizze zur Sonate 27. April 1945 , Ms. = D-Mbs Mus.ms 13250.

- Hartmann, Karl Amadeus (1983), Sonate 27. April 1945 , hg. von Andrew D. McCredie, Mainz: Schott.

- Hartmann, Karl Amadeus (2006), Sonate 27. April 1945, Ms. = D-Mbs Mus.ms 23482.

- Heister, Hanns-Werner (1985), »Voller Angst vor dem Nazi-Terror: Wort und Sinn in Karl Amadeus Hartmanns Instrumentalmusik – Die Klaviersonate 27. April 1945. I«, in: MusikTexte: Zeitschrift für Neue Musik (Heft 11), 9–15.

- Heister, Hanns-Werner (1986), »Wort und Sinn in Karl Amadeus Hartmanns Instrumentalmusik: Die Klaviersonate 27. April 1945«, in: Musik, Deutung, Bedeutung: Festschrift für Harry Goldschmidt zum 75. Geburtstag, 112–122.

- Heister, Hanns-Werner (1997), »Das Fremde und das Eigene: Elemente jüdischer Musik bei Karl Amadeus Hartmann«, in: Die Musik des osteuropäischen Judentums. Totalitäre Systeme, Baalsdorf: UniMedia, 100–111.

- Heister, Hanns-Werner (1999), »›Innere Emigration‹, ›verdeckte Schreibweise‹, kompositorischer Widerstand: Aus Karl Hartmanns Schaffen nach 1933«, in: Die dunkle Last. Musik und Nationalsozialismus , hg. von Brunnhilde Sonntag, Hans-Werner Boresch und Detlef Gojowy, Köln: Bela, 237–250.

- Heister, Hanns-Werner (2006), »Wort und Sinn in Karl Amadeus Hartmanns Instrumentalmusik: Die Sonate 27. April 1945 für Klavier«, in: Vom allgemeingültigen Neuen. Analysen engagierter Musik – Dessau, Eisler, Ginastera, Hartmann , Saarbrücken: Pfau, 28–52.

- Heister, Hanns-Werner (2010), »Zur Semantik von Hartmanns Musik. Ergebnisse, Fragen, Forschungsaufgaben«, in: Karl Amadeus Hartmann: Komponist zwischen den Fronten und zwischen den Zeiten–Bericht über das musikwissenschaftliche Symposium zum 100. Geburtstag in München, 5.–7. Oktober 2005, hg. von Inga Mai Groote und Hartmut Schick, Tutzing: Hans Schneider, 229–270.

- John, Eckart (2018), Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Die unerhörte Geschichte eines Revolutionsliedes , Berlin: Christoph Links.

- Krause, Andreas (1995), »Karl Amadeus Hartmanns Werke für Klavier zu zwei Händen«, in: Karl Amadeus Hartmann , hg. von Alexander L. Suder, Tutzing: Hans Schneider, 191–202.

- McCredie, Andrew D. (1980), Karl Amadeus Hartmann. Sein Leben und Werk. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Briefanhang, einer Zeittafel, Werkverzeichnis, Diskographie, Bibliographie, Register und Bildteil ergänzt von Ken Barlett , Wilhelmshaven: Heinrichshofen.

- McCredie, Andrew D. (1982), Karl Amadeus Hartmann: Thematic catalogue of his works , Wilhelmshaven: Heinrichshofen.

- Mosch, Ulrich (2014) »›Freiheit war es immer, die er meinte‹ – Karl Amadeus Hartmann und die ›Stunde Null‹«, in: » Stunde Null« – zur Musik um 1945 , hg. von Volker Scherliess, Kassel: Bärenreiter, 111–126.

- Orth, Karin (1999), Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager , Hamburg: Hamburger Edition.

- Wöbs, Raphael Günter Wolfgang (2004), »Die Partitur allein kennt die Fermate« – Dimensionen einer politischen Theorie der Ästhetik auf der Grundlage des Handlungsbegriffs bei Hannah Arendt, durchgeführt anhand des biographischen Vorwurfs und kompositorischer Modelle von Karl A. Hartmann, Phil. Diss., Universität Bamberg.